Su abuelo le decía que era una fruta venenosa y por fuera de las paredes de su hogar escuchaba a la gente del municipio referirse a ella como ‘guayaba del monte’. No se atrevían a consumirla. Por una narrativa casi que críptica, — y cuyo origen se desconocía—, adquirió el rótulo de “fruto prohibido” en Juan de Acosta.

Le puede interesar: “Árboles de la Esperanza” serán entregados en Galapa durante el Domingo de Ramos

Pero lo cierto es que allí, en una de las zonas costeras del Atlántico, no se cultivó.

“No ha sido cultivada aquí en el pueblo. De hecho, si hubiese sido cultivada, apareciera en canciones. Aquí le hacen canciones a todo. Lo único es que, cuando yo estaba pequeño, mi abuelo me decía que esa fruta no se podía comer porque era venenosa. Quizás la confundían con una que sí lo era”, expresó Yeiner Molina, el biólogo perteneciente a una familia costera que, muchas lunas después, descubrió que esta “peligrosa” fruta está, en realidad, emparentada con una especie que crece a varios cientos de kilómetros del Atlántico. Más específicamente en la Amazonía.

La percepción que Molina tenía sobre esta fruta cambió en uno de los más significativos años del siglo: 2020, marcado por la llegada de la pandemia global de covid-19, que obligó a todos a resguardarse. En aquel entonces, recibió varias fotos de esta especie enviadas por su primo y un amigo.

Además: Alcaldía de Soledad atiende a afectados por fuertes lluvias de la tarde del viernes

“Yeiner, mira. Esto es arazá”, le dijeron, refiriéndose a la de la Amazonía. Pero el hombre dudó, aunque observó que eran parecidas y les respondió: “No, no son la misma especie”.

Faltarían aún muchos meses para que la pandemia se diluyera y se redujeran los casos de contagios y fallecimientos por la infección; por ende, aún protegido en su lugar de origen, cuando se dirigía a la finca de su abuelo encontró el árbol de la fruta. Y la duda volvió.

“Tomé la fruta, le hice unas fotos a las ramas también y se las mandé al profesor Hermes. Él se lo mandó a un experto de esta plántula y corroboró lo que yo le decía: que muy probablemente era una nueva especie en el Atlántico”, recordó.

Particularidades científicas

A partir de entonces, un grupo de profesores de la Uniatlántico adelantan una investigación para descubrir los componentes científicos que rodean esta nueva especie, tales como el estudio de la germinación, los análisis bromatológicos de la pulpa, la distancia de siembra adecuada, el tiempo de crecimiento, entre otros aspectos.

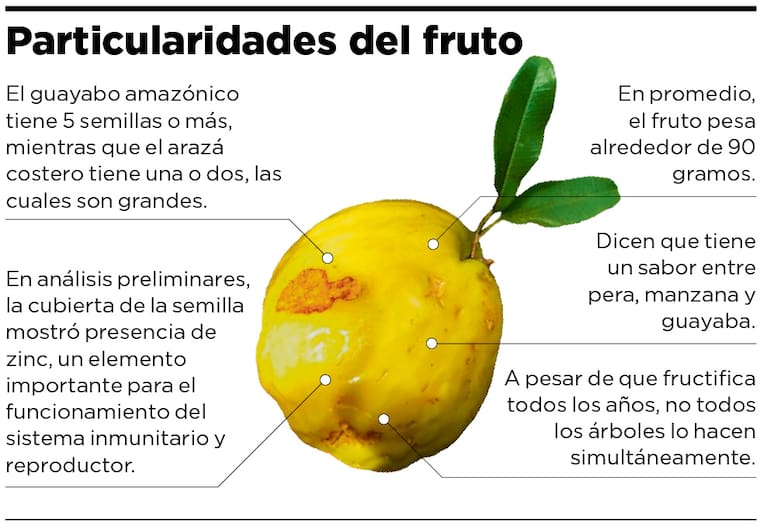

Hermes Cuadros, botánico de la alma mater, explicó a EL HERALDO que, aunque morfológicamente es un fruto muy parecido al arazá amazónico, se trata de una nueva especie.

“Hay que aclarar que existen dos tipos de arazá en el Amazonas: uno que le llaman Ubajay (Eugenia myrcianthes) y el guayabo amazónico (Eugenia stipitata). La nuestra, la costera, es una especie nueva, que es más afín al Ubajay”, explicó.

No obstante, las similitudes son varias. De acuerdo con el docente, han descubierto que el sabor, el olor y la textura son prácticamente igual, así como el tiempo de descomposición.

Lea también: Barranquilla deja de recibir cerca de $8 mil millones por el retiro de la sede de foro de migración

La especie crece por completo en bosque seco. Hasta el momento, han encontrado dos poblaciones, una creciendo en el arroyo La Conchita y otras, con ejemplares adultos, creciendo en los bosques ribereños del arroyo Morotillo, ambos afluentes del arroyo Grande de Juan de Acosta.

“Estas plantas crecen a la orilla de lo que se conoce como ribera, es decir, en los márgenes de los arroyos, vinculados de alguna manera a la humedad. Sin embargo, se trata de un ecosistema de bosque seco, lo que comúnmente se denomina bosque ribereño”, subrayó el botánico.

A pesar de que están en pleno proceso de aprendizaje sobre el cultivo y manejo de la planta, han encontrado que tiene una excelente germinación y que necesita suelos arcillosos con buena humedad para desarrollarse, aunque presenta buena resistencia a la sequía.

Además, requiere de cuidados durante sus etapas de crecimiento, pero luego brota sin mayores problemas.

“En la Universidad del Atlántico estamos trabajando en el diseño del paquete tecnológico que nos permita llevar esta planta a los campesinos de la región y a las zonas rurales, con el objetivo de promover su aprovechamiento. Aunque es una especie de lento crecimiento, ya contamos con algunos ejemplares en el campo”, anunció Cuadros.

Y añadió: “Ahora mismo tenemos pocos individuos en terreno y estimamos que el diseño com-pleto del paquete tecnológico podría demorar un año más”.

Un nuevo deleite

Con esta especie de guayaba se desbloquearía en el paladar de los atlanticenses un nuevo sabor, puesto que esta fruta se puede digerir en batidos, helados, jugos y mermeladas.

Incluso, la esposa de Yeiner la utiliza para las comidas y asegura que tiene un sabor entre guaya-ba, manzana y pera. Por otro lado, su primo ha hecho mermeladas con este fruto.

Cabe recalcar que en Putumayo existen habitantes que preparan postres de arazá como forma de sustento diario.

“Es un fruto blando que madura sin complicaciones, y tiene bastante pulpa, lo cual la hace muy interesante para su aprovechamiento”, finalizó Cuadros.

Vea aquí: Por alerta de fiebre amarilla refuerzan campañas de vacunación durante la Semana Mayor

La arazá costera, o Eugenia costera, no es venenosa. Es una fruta que tiene alto potencial de amplificar la oferta culinaria y el emprendimiento en el departamento, por lo que no sería desca-bellado que –dentro de poco– se instaure el festival de la arazá costera en Juan de Acosta.