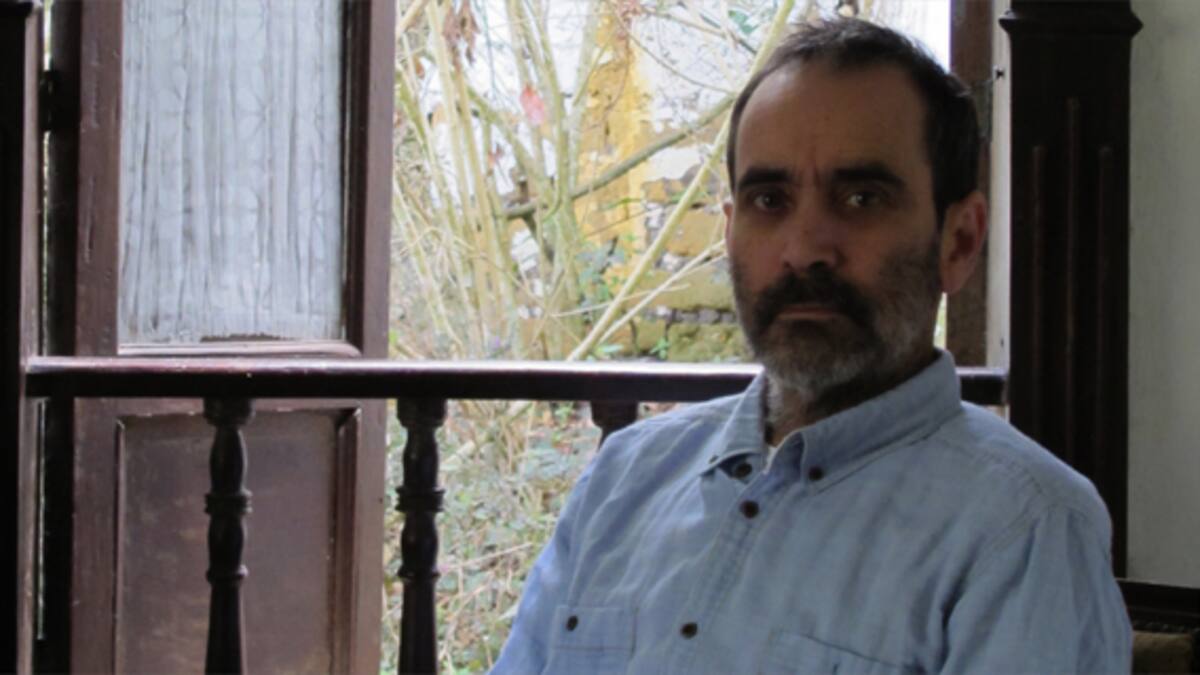

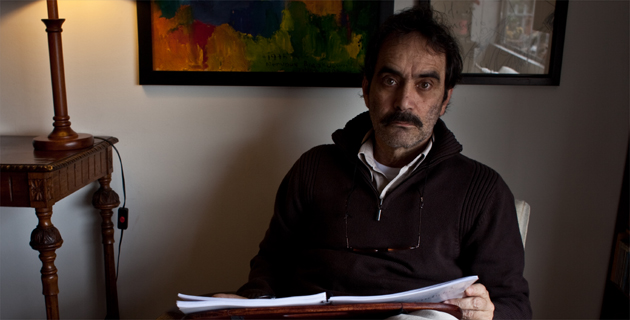

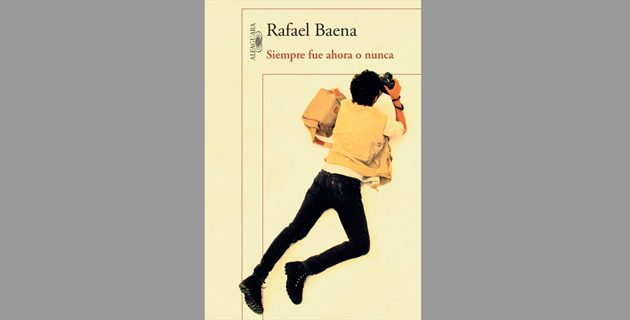

Rafael Baena escribe 'porque le ronca, porque es una compulsión' que tuvo reprimida durante 28 años de su vida en los que se dedicó al periodismo, por eso lleva escritas cinco novelas, la última, Siempre fue ahora o nunca, la presentará hoy en Bogotá a las 6:00 p.m., en el Fondo de Cultura Económica.

Con respecto a su nueva obra al autor sincelejano no le preocupa tocar temas sensibles de la historia 'porque Colombia no es un país de lectores y es probable que no lean la novela'.

Sobre el fin de la violencia con el actual proceso de paz Baena asegura que 'hay que perdonar pero no olvidar' y que 'lo verdaderamente difícil va a ser el postconflicto'.

¿A qué se debe ese nombre ‘Siempre fue ahora o nunca’?

En algún momento de la novela uno de los personajes se refiere a la eterna dicotomía de la prensa, que se debate entre lo que tiene que ser ya y lo que realmente sería una información de fondo con contexto. Ese periodista se queja y dice: siempre ha sido ahora o nunca, siempre está la hora de cierre acosándolo a uno y nunca hay tiempo de hacer las cosas realmente bien.

Dado que usted es periodista, ¿vamos a encontrar mucho de anecdótico en la novela?

Hay muchas cosas de las que fui testigo o de las que fueron testigos mis amigos y gente que conocí, pero todos los sucesos están mezclados. Construyo la historia a partir de la reportería, de los documentos y de los recuerdos de otras personas.

Pero pareciera que solo tiene periodismo.

No, es una novela generacional que tiene periodismo, pero también tiene Rock’n roll, sexo, de todo lo que nos tocó vivir a nosotros.

¿Cómo describiría esta novela?

Es un ejercicio de la memoria de una generación que como nunca antes tuvo la oportunidad de realizar grandes cambios, en una época en la que el planeta cambió aceleradamente. Este libro es la crónica del fracaso de mi generación por hacer un mundo mejor.

¿Por qué la protagonista es una mujer y por qué periodista?

Necesitaba tomar cierta distancia con el tema dado que yo fui periodista, entonces si lo narraba una mujer creía que eran menores las probabilidades de que sonara autobiográfico; y que fuera periodista me pareció muy cómodo porque se trata de una persona que podía recoger testimonios.

¿A qué se debe que la violencia sea un tema recurrente de sus obras?

Yo creo que lo que hago es un ejercicio de la memoria histórica de un país violento. Un autor habla de su entorno, yo soy un colombiano más que escribe y es inevitable que la violencia permee lo que escribo, sobre todo habiendo sido periodista y testigo de la iniquidad de este país.

¿Cómo surgió la idea de esta novela?

El germen se dio en una conversatorio (esa palabra tan fea) de periodistas históricos. Hablamos de recrear la historia y si se estaba haciendo historiografía novelada o novela histórica, todas esas discusiones académicas que no conducen a nada, como las discusiones sobre el sexo de los ángeles. Una persona del público nos preguntó por qué nos íbamos tan atrás en el tiempo, por qué no algo más reciente. Yo le respondí algo como que había mucha gente viva todavía y muertos que aún dolían mucho, y que tal vez esos detalles nos inhibían. Pero me quedó sonando la idea y me le medí.

¿Qué personaje es el más entrañable, cual es el que se parece más a usted?

Tal vez el fotógrafo porque es un poco el niño que fui yo cuando viví en Barranquilla en la adolescencia, luego ese personaje se va a vivir una vida que yo no viví y después si regresa a vivir una etapa de reportero de orden público que si me tocó. No sé si es el mejor logrado pero es el más entrañable para mí.

¿Fue natural la transición del periodismo a la literatura?

Cuando yo empecé a hacer periodismo en el año 79, el periodismo escrito era el que mandaba la parada y yo sentía que para llegar a ser escritor primero tenía que ser periodista. Los ejemplos abundaban en América Latina, sobre todo García Márquez, que era como mi faro en esa época. Fue algo natural calentar el brazo, coger oficio en ese trabajo, y luego hacer la transición. El asunto fue que me demoré 28 años en tomar la decisión, porque esa profesión me encantó y me absorbió, tanto que me olvidé de mi propósito inicial.

Entonces el periodismo es lo que le ha permitido desarrollar sus historias.

Sí, fue lo que me dio el oficio, la disciplina, el músculo y lo que me dio las herramientas de carpintería para poder medírmele a la ficción. Son géneros distintos pero complementarios.

¿Hasta ahora no ha recibido quejas de alguna persona que se sienta herida en su susceptibilidad?

No, pero no me extrañaría que alguien se sintiera aludido o traté un tema un poco sensible de manera irresponsable. Puede ser que alguien me lo diga, porque ajá uno no puede complacer a todo el mundo. Además uno no escribe para complacer a nadie ni para evitar que alguien se ponga bravo ni nada. Uno escribe porque le ronca (entre risas) porque es una compulsión, una necesidad de hacerlo. Uno se levanta todos los días a escribir en vez de salir a la oficina.

Si alguien que lea su novela lo llama a reclamarle por algo que haya escrito que no le haya gustado, ¿qué le diría?

Lo siento mucho que no le haya gustado. Trataría de saber qué no le gustó y que pa’ la próxima. Ya no hay nada que hacer, eso está impreso. Nunca me ha pasado. Trato de ser cuidadoso y respetuoso, así no quede bien parado un personaje o un sector de la sociedad. A personajes históricos como Rafael Uribe Uribe, Francisco de Paula Santander o Rafael Nuñez, no les va muy bien conmigo porque los humanizo, los bajo del pedestal. A Simón Bolívar, por ejemplo, le digo el viejo o culo’e hierro, como le decían los soldados.

En una entrevista dijo que su generación falló en el intento de enfrentar el conflicto armado colombiano, ¿estas nuevas generaciones pueden enfrentar ese conflicto? ¿Qué necesitan para enfrentarlo?

Yo creo que es posible si se aborda el tema de la reconciliación a partir del perdón, no del olvido. No se puede ni se debe olvidar todo lo que ocurrió. Hay que poner muros, placas conmemorativas, listas, documentos que den fe de lo que pasó y quien lo hizo, pero simultáneamente debe haber un perdón alrededor de eso, como hicieron los surafricanos, como hacen en El Salvador desde hace dos décadas, tratando de pasar la página y de convivir con el que fue el enemigo. Esa es la única salida.

¿Ha pensado escribir sobre la violencia en el Caribe?

Creo que el Caribe ha sido una región pacífica, porque después de la guerra de los mil días en 1901 y 1902, los conflictos sociales de las bananeras y las guerras de clanes en La Guajira.

Si una persona nunca ha leído sus obras pero ve esta entrevista y decide acercarse a su escritura, ¿por cuál de todas debería empezar?

Tanta sangre vista es mi mejor novela o si nos ponemos a pararle bolas a la crítica sería Vuelvan caras, carajo, no sé por qué les gusta tanto. Yo trato de que mis novelas sean amenas, que es un valor muy criticado por la academia y la gente que dice que sabe.

Debido a su condición de salud no sale mucho de su casa y yo veo que sabe mucho de historia, ¿Cómo es su proceso de investigación?

Yo voy a bibliotecas, compro muchos libros en mis 'librerías de viejo' y recurro cada vez más a internet pero confronto siempre. Aprovecho las publicaciones de documentos de las universidades y bibliotecas, en Colombia y el exterior. Sobre Panamá encontré en la biblioteca de Harvard cosas publicadas, pero aun así yo confronto, porque los historiadores y escritores no son confiables (entre risas).

Esa es una de las grandes complicaciones de escribir sobre la historia, la verosimilitud

Sí. Escribiendo sobre la independencia, por ejemplo, encontré documentos muy serios en las memorias de Agustín Codazzi, pero confunde las cifras que da de soldados involucrados en las batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá son exageradísimas, y no concuerdan con otros documentos, y funde ambas batallas en un solo suceso. Pero hay que ser cuidadosos con no pasarse de investigación porque finalmente es una novela, es ficción. No se puede saturar al lector con datos, además el libro como que se engarrota, se indigesta y le da calambre (entre risas).

¿Cree que los colombianos desconocemos nuestra historia?

Absolutamente. Desconocemos incluso la más reciente. Ahora mismo estamos abocados a unas elecciones en las que evidentemente hemos olvidado que ha pasado en los últimos 12 años, ahora que se deja para que se acuerden de los años 90, de las guerras del narcotráfico, etc. En este país han pasado muchas cosas y es increíble que no nos acordemos de cosas que pasaron hace poco.

¿Qué cambios ha notado usted en su escritura desde su primera novela hasta esta? ¿Siente que ha madurado más como escritor?

Hay unos cambios muy leves. En esencia sigo siendo el mismo escritor, el cambio más apreciable quizás sea interno. Estoy más tranquilo con la escritura, ya no me autoflagelo tanto frente a la pantalla sino que me lo gozo más. Estoy más relajado, no estoy en un trance creativo ni nada de eso. Al principio necesitaba estar solo sin interrupciones. Hasta que me di cuenta que fui un animal de sala de redacción capaz de escribir sobre el filo de un machete. Con los teléfonos repicando y el jefe gritando por una foto, y uno ahí concentrado en lo que tenía que hacer.

Veo que sus textos son sencillos, que no tienen frases elaboradas.

Eso es otra cosa que he aprendido: la capacidad de quitarle arandelas a los textos y no ser tan literario. Uno trata de ser lírico, por reflejo trata de escribir bonito, ¡esas son maricadas! Escribir bien es escribir sencillo, lo más posible sin adjetivos. Si uno no es García Márquez y no sabe adjetivar es mejor evitarlos. Eso el lector lo resiente y lo dejan de leer a uno, porque no hay derecho a réplica.

Entonces, ¿qué opina de los que dicen que no escriben pensando en los lectores?

Uno tiene que escribir primero para uno, pero también tiene que tener al lector montado como un loro en el hombro. El que dice que no escribe para el lector está echando carreta. Uno espera que lo lean, una novela o un texto queda completo cuando es leído por otro. De resto ahí es una cosa masturbatoria (entre risas). Uno puede encerrarse solito pero lo ideal es cogerle la mano a la pelada y tomarse un vinito con ella para estar chéveres.

Usted nació en Sincelejo, se fue desde muy chico para Bogotá, luego estuvo viviendo en Barranquilla hasta que terminó el bachillerato y regreso a Bogotá, donde se ha establecido, ¿Cómo maneja esa simbiosis entre el costeño y el cachaco?

Muy fácil porque me muevo con facilidad en ambos ambientes. Entiendo perfectamente ambos lenguajes. Me da risa porque acá me dicen costeño y allá me llaman cachaco (entre risas).

Usted que ha estudiado la violencia de este país, teniendo en cuenta el actual proceso de paz que se está adelantando en La Habana, ¿qué tan cerca estamos de acabar con esa violencia y qué tanto debemos resignar nosotros como ciudadanos?

Siento que estamos muy lejos pero nunca habíamos estado tan cerca. Es paradójico. La paz se va a dar en el postconflicto, con políticas de estados dirigidas a acabar con iniquidades, algo bien pensado como nación y estado hacia la consolidación de unas condiciones que impidan que la gente se insurreccione. Nunca antes habíamos estado tan cerca de ese paso inicial.