A mediados de 1982, unos días antes de viajar a México a cursar mis estudios de posgrado, el generalmente generoso Germán Vargas Cantillo me dio un par de sus tarjetas de presentación, con sendas notas en el reverso, y los respectivos números telefónicos, destinadas a GGM y a Álvaro Mutis. 'Llámalos', me ordenó, 'les pides una cita y se las entregas'. Las guardé en mi billetera, no muy seguro de que pudiera utilizarlas, pero con la esperanza viva de conocer en persona a los máximos maestros de las letras nacionales.

Recién llegado al D.F., no me atreví a importunarlos y, pocos meses después, una mañana, camino al correo en busca de cartas colombianas, me encontré, al salir por la boca de la estación del metro de Bellas Artes, con el titular tremendo, en la primera página de todos los periódicos, en todos los quioscos callejeros de diarios y revistas: 'Gabo, Premio Nobel'. Peor que peor. Lo que sospechaba difícil, con la dilatada detonación de dinamita del Nobel, adquiría los tintes de lo imposible.

No obstante, transcurridos dos años, cuando de la UNAM me pasé a El Colegio de México, de la manera menos pensada, la ocasión esperada llegó. Una tarde, en la librería del Fondo de Cultura Económica de la Avenida Universidad, mientras buscaba la bibliografía para un curso de Sociología de la Literatura con la Dra. Yvette Jiménez de Báez, con el brazo izquierdo casi acalambrado debido al doble peso de los libros voluminosos y densos (como ladrillos) de Sánchez Vásquez, Mukarovsky, Goldmann, Lukács, Adorno, Leenhardt, epa: oigo la voz épica del narrador de la serie televisiva de Los intocables y distingo, tras el estante de literatura universal, el rostro de gaviero del poeta Mutis, quien conversaba con alguien que indagaba por el libro Tarzán de los monos de Edgar Rice Burroughs. Al acercarme, vi la figura caribe de García Márquez con chamarra de mezclilla y botas.

Mucha coincidencia: ahí estaban juntos, divirtiéndose como un par de pelaos, los dos escritores más grandes de Colombia en todos los tiempos, el poeta y el narrador, el cachaco y el costeño, el aristócrata criado en Europa, pariente del sabio José Celestino Mutis y el hijo del telegrafista de Aracataca, que había estudiado con beca estatal en la salada Zipaquirá, y ahora era Premio Nobel. La emoción aniquiló mi calambre y, con la prontitud de un pistolero del oeste, deposité los libros en un anaquel, saqué mi cartera, busqué las ajadas tarjeticas confundidas entre boletos de metro, carnets estudiantiles y fotos de la familia, y me atreví entonces a acercarme al par de monstruos para entregarles las misivas mínimas del maestro Germán y, desplegando una página de la revista Vuelta, en la que figuraba el poema El cañón de Aracuriare, de Mutis, les pedí que me regalaran un autógrafo. '¿Y tú qué haces aquí?', me preguntó GGM. Le respondí que estaba estudiando literatura, a lo que el Nobel replicó repentino: '¿Y eso se estudia?'. No recuerdo qué le contesté, sólo sé que, mientras avanzaba la cola del pago, hablamos sobre vallenatos, sobre sus hijos, me explicó que el libro de Tarzán era para regalárselo a un amigo que cumplía años y me comentó que la gente creía que era muy difícil comunicarse con él, pero eso no era cierto: que lo llamara el sábado a las 9, cuando estuviese de regreso de su matinal caminata sabatina, para invitarme a su casa.

Un domingo, mientras adelantaba mi tesis sobre la poesía de Álvaro Mutis, urgido de consultar un par de monografías sobre su obra, lo llamé para ver si podía pasar a recogerlas a su casa y me comentó que no iba a estar allí, porque tenía un almuerzo en casa de un amigo suyo, un alto funcionario oficial que tenía la costumbre de reeditar, todos los años, en edición de lujo, Diario de Lecumberri, y el problema era que, al día siguiente, viajaba a España, a su cita anual con el apóstol Santiago, y estaría ausente durante un mes, pero que le volviera a hablar en una hora, mientras hacía una consulta. Sí: a las siete de la noche, me esperaba en su casa.

Álvaro Mutis, escritor colombiano, uno de sus amigos.

Cuando entré, al cruzar el oscuro sendero de piedras del garaje, me sorprendió la presencia de un lujoso carro que no era el del poeta. 'Adelante, maestro', me dijo, y al entrar a la sala, agregó, 'mire quién está aquí'. Era otra vez García Márquez, ahora acompañado por Mercedes y Carmen. '¿Ustedes se conocen? Mira, Gabo, este es un crítico literario de tu tierra. Siéntate, Ariel'. Lo hice en una butaca, al lado del Nobel, y le recordé que ya nos habíamos visto en la librería del Fondo y que, en esa ocasión, me había desconcertado su pregunta acerca de si la literatura se estudiaba. Me dijo que no sólo se acordaba perfectamente, sino que me lo había dicho en serio, porque si él se hubiese puesto a estudiar literatura no habría escrito lo que escribió. Con los whiskys se me pasó el sobresalto del asombro y seguimos conversando sobre la propuesta musical de Carlos Vives y acerca de un reciente incidente en Barranquilla en el que, con la intención de conocerlo, Gabo se había dirigido al apartamento del senador Fuad Char, pero el portero, al pensar que ese señor que decía ser Gabriel García Márquez debía estar mamándole gallo, no lo dejaba pasar. En un momento dado, alguien comentó acerca de los derechos pagados a Isabel Allende o a Laura Esquivel para filmar sus novelas: una cifra astronómica. Gabo dijo: 'voy a verificarlo'. Entonces se apartó e hizo una llamada con su celular. No era así: se trataba de una cantidad mucho menor. '¿Cómo les parece este reportero? Filman esas novelas, porque no pueden filmar Cien años de soledad.'

Recogidos los libros y las tesis que necesitaba, cuando consideré que era suficiente, le pedí al maestro Mutis el favor de solicitarme un taxi y me dijo, 'no, qué te vas a ir, no te preocupes que el Gabo te lleva.' Y así fue. En el camino nos detuvimos en Sanborns para comprar no recuerdo qué y, tras dejar a Mercedes en su casa, en El Pedregal de San Ángel, me condujo hasta la puerta del conjunto donde yo vivía. Durante el trayecto, en su carro, al preguntarle sobre los grupos de Barranquilla y de Cartagena, me dijo: 'Para mí el grupo iba y venía. Yo de todos modos iba a ser escritor, pero de no ser por Barranquilla, lo hubiera sido de una manera muy diferente, quizá alguien muy libresco, en la línea de un Borges'.

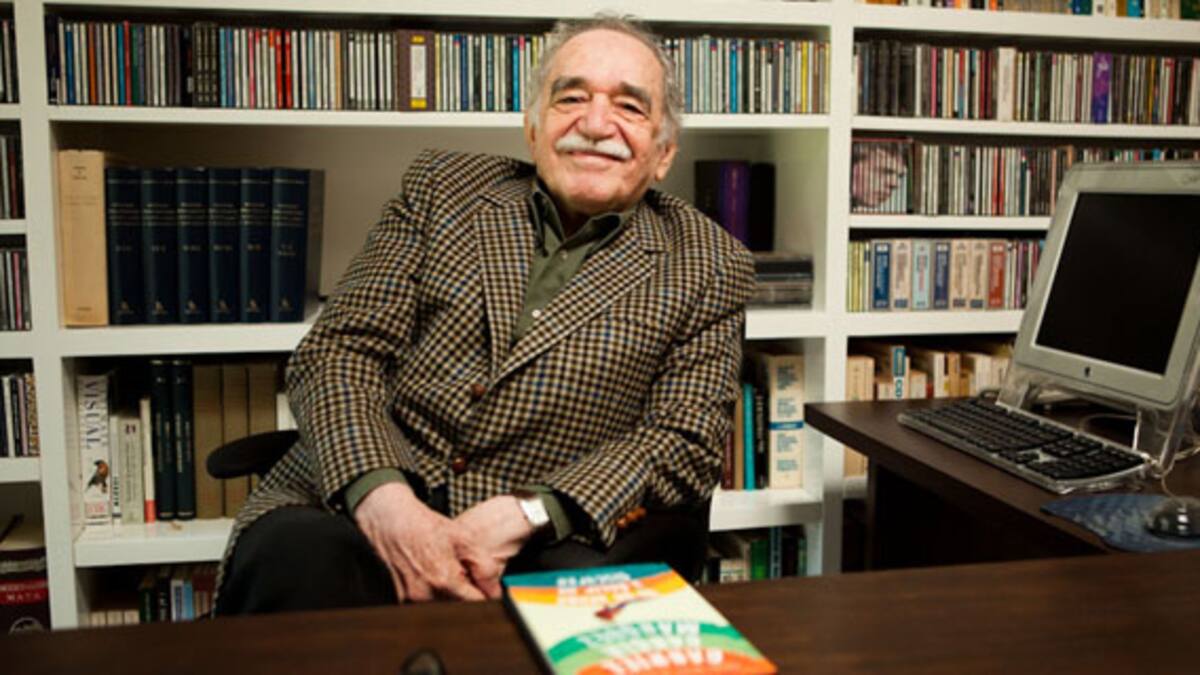

Poco tiempo después se dio un tercer encuentro, en su casa, con almuerzo y postre y helado incluidos. Recuerdo el recorrido por la casa, el estudio en pleno patio, los numerosos diccionarios, el novedoso procesador de palabras y, según García Márquez, 'el aparato más importante de esta casa': una máquina destructora de papel. Luego nos fuimos a la sala con su breve biblioteca (la grande la tenía en Guadalajara) con los libros más recientes y me comentó sobre el lío del carajo con sus amigos escritores que apenas llegaban a visitarlo querían verificar si sus libros estaban allí. Luego llegaron Gerald Martin y Gonzalo, el hijo editor de Gabo, y se dio una sabrosa conversación infinita repleta de sorpresas y revelaciones: encuentros llenos de ironía de GGM con Umberto Eco, la biografía de Gerald y el supuesto capitulo vietnamita de GGM, la historia de la mesa donde se escribió Cien años de soledad, los negros en esa novela, el modelo real de la señora Forbes, la visita del actor Robert Redford, el recuerdo de Antonio Brugés Carmona, los libros de Jorge Zalamea y Alfonso Reyes que lo marcaron, la noticia feliz del Nobel y las cautelas del caso, el encuentro celebratorio en la mansión de los Mutis y la borrachera homérica de Alejandro Obregón y García Ponce, y el temor de que el biógrafo inglés estuviese empapelado y no pudiera terminar nunca su libro.